L’Unione europea e i costi del “non-allargamento”

Abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo un'approfondita analisi di Paolo Gozzi, già funzionario della Commissione Europea, sulle prospettive future, le esitazioni e le battute d'arresto nel processo di allargamento dell'Unione Europea ai paesi dei Balcani Occidentali.

L’Unione europea e i costi del “non-allargamento”

Il 1° gennaio 2007, con l’adesione di Bulgaria e Romania, si concludeva il quinto allargamento dell’Unione europea, che aveva portato il numero di Stati membri da 15 a 27. Dei dodici nuovi aderenti, nove erano paesi dell’Europa centro-orientale che fino a pochi anni prima erano nella sfera d’influenza dell’Unione sovietica o addirittura parte di essa. Il processo di adesione era stato relativamente rapido e non esente da critiche. Molti paventavano i costi elevati dell’integrazione di economie ancora molto deboli nel mercato comune. Tali critiche non erano infondate, ma l’utilità di ancorare in uno spazio di diritti e democrazia paesi ancora fragili sul piano istituzionale aveva una valenza politica certamente superiore. Nell’ottobre di quello stesso 2007, sul sito dell’European Council on Foreign Relations (uno dei più prestigiosi istituti di analisi di politica internazionale - https://www.ecfr.eu) si osservava che se l’Unione europea non avesse rispettato l’impegno ad accogliere i nuovi Stati membri, in Europa centro orientale si sarebbe potuta determinare una situazione di “disordine generato da regimi autoritari nazional-populisti e di crescenti tensioni regionali e pressioni migratorie.

In realtà si è visto che neppure l’adesione all’UE ha permesso che in alcuni paesi questi pericoli fossero totalmente scongiurati e l’Ungheria ce lo ricorda quotidianamente. È facile immaginare tuttavia che senza tale adesione tanti piccoli Erdoğan spadroneggerebbero oggi in varie capitali dell’Europa di mezzo, più e peggio di quanto stanno facendo. In altri termini: i costi politici di un “non allargamento” sarebbero stati ben più gravosi dei costi finanziari che l’UE ha dovuto sopportare in termini di aiuti e sostegno economico.

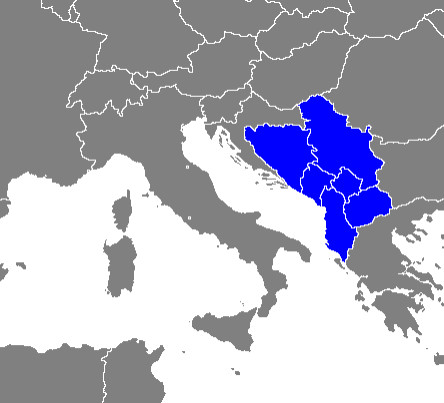

La lezione tuttavia non sembra essere stata ancora ben assimilata. Nei confronti dei Balcani occidentali, promesse di un futuro accoglimento nell’Unione europea sono state fatte in innumerevoli occasioni, ma il processo è palesemente in stallo. E non è stata certo la decisione del mese scorso di aprire i negoziati di allargamento con l’Albania e la Macedonia del Nord a rilanciarne la dinamica. Tale decisione è tardiva e il ritardo è stato dei più pretestuosi, provocato da impuntature di alcuni Stati membri basate su pure considerazioni di politica interna che nulla hanno a che fare con l’avvio di un iter negoziale destinato comunque a durare molti anni. Intanto la situazione globale nella regione si sta deteriorando rapidamente.

In tutti i paesi, una normale dialettica democratica tra forze di governo ed opposizione è chimera. Il dibattito politico è virtualmente assente, sostituito da scambi di accuse, minacce, tentativi di delegittimazione reciproca, con il ricorso alla piazza per cercare di forzare decisioni che la dinamica parlamentare non riesce a gestire. È successo nei mesi scorsi in Montenegro dopo l’adozione di una legge sulla proprietà fondiaria contestata dalla Chiesa ortodossa serba che ha organizzato grandi manifestazioni; è successo in Albania dove l’opposizione ha ripetutamente cercato di far cadere il Governo con la mobilitazione dei propri sostenitori, non avendo numeri sufficienti in Parlamento.

La Bosnia-Erzegovina sembra sempre più un paese virtuale, dove la struttura istituzionale disegnata a Dayton nel 1995 oscilla pericolosamente. Il Kosovo non riesce a trovare un minimo di stabilità politica, compromettendo così anche la sua capacità negoziale che sarebbe invece necessaria per risolvere la disputa con la Serbia.

Ma la situazione forse più preoccupante è proprio quella della Serbia. Il Presidente Vučić ha saldamente in mano l’intera struttura istituzionale-amministrativa, controlla gran parte dei media, gode del sostegno esplicito della Chiesa: è di fatto il signore e padrone del suo paese e come tale si comporta, pur ammantando i propri discorsi di retorica democratica. Aleksandar Vučić non perde occasione per ripetere che l’obiettivo strategico della Serbia è l’adesione all’Unione europea. Allo stesso tempo non manca di sottolineare ancora più spesso lo spirito di fratellanza tra Serbia e Russia, dà grande risalto all’assistenza che la Russia fornisce al suo paese (una frazione dell’assistenza fornita dall’UE, ma questo particolare viene tralasciato) e si è rifiutato di applicare le sanzioni occidentali a Mosca dopo l’annessione della Crimea, anche se i paesi candidati all’adesione all’Unione europea sarebbero tenuti ad allinearsi alle decisioni di politica estera adottate da quest’ultima.

Consapevole del ruolo (indiscutibile) di principale attore economico regionale e della posizione geografica strategica del paese nel cuore dei Balcani occidentali, il Presidente serbo ha iniziato a giocare le proprie carte anche con la Cina. Se Pechino vuole infatti concretizzare il progetto di penetrazione mercantile nell’Europa di mezzo attraverso il porto del Pireo, che già controlla, deve necessariamente realizzare le infrastrutture viarie che oggi sono quasi inesistenti e che non potranno non attraversare la Serbia. Per Vučić ciò significa colossali investimenti nel suo paese. Per ingraziarsi il potente partner asiatico, ha tappezzato Belgrado di manifesti con cui, in serbo e in cinese, Pechino viene ringraziata per il materiale sanitario fornito per la lotta all’epidemia da Coronavirus. Niente del genere ovviamente per gli aiuti europei, d’emergenza e strutturali, che anche in questa circostanza sono stati ben più congrui.

Il sentimento d’amicizia con la Russia è certamente radicato nei secolari legami culturali e religiosi mentre quello (ben più recente) con la Cina è basato su aspettative di vantaggio economico. È interessante notare tuttavia come un nuovo partner di vaglia sia oggetto delle attenzioni di Belgrado: gli Stati Uniti.

In realtà, sono stati gli Stati Uniti, negli ultimi mesi del 2019, a dimostrare un rinato interesse per i Balcani occidentali, dapprima con la nomina di Matthew Palmer come Rappresentante Speciale dell’Amministrazione americana, quindi con la designazione dell’ambasciatore a Berlino Richard Grenell quale inviato speciale della Casa Bianca per il negoziato tra Kosovo e Serbia.

Aleksandar Vučić, che non ha mai fatto molto per rimarginare le ferite lasciate aperte nel popolo serbo dai bombardamenti della NATO del 1999 né per contrastare l’antiamericanismo diffuso nel suo paese, ha invece dimostrato apprezzamento per l’improvviso auto-coinvolgimento degli USA negli affari balcanici. Evidentemente la Realpolitik esiste anche nei Balcani.

A parte il desiderio di potersi fregiare di un successo sul palcoscenico internazionale in vista delle prossime elezioni presidenziali, due sono i motivi che possono aver spinto l’attuale Amministrazione statunitense a rilanciare con forza l’azione diplomatica in una regione nella quale da almeno quindici anni aveva mantenuto un profilo alquanto basso (seppure non assente). Il primo è dare un segnale a Russia e Cina che una “colonizzazione” dei Balcani non sarebbe tollerata da Washington. Il secondo è indebolire l’azione dell’Unione europea, che per troppo tempo aveva creduto di essere l’unico interlocutore super partes capace di favorire la soluzione della crisi balcanica conseguente alla fine della Jugoslavia. Donald Trump non ha mai nascosto la scarsa simpatia che nutre per l’UE. Lanciando platealmente a Brexit avvenuta un’azione diplomatica in una regione che l’UE considera destinata a far parte un giorno del suo territorio, ha voluto colpire il prestigio delle Istituzioni europee anche e soprattutto agli occhi della popolazione locale.

Il Presidente Vučić, da astuto ed abile politico, non ha esitato a cogliere l’occasione. Trovatosi blandito dall’interesse di tre potenze quali Russia, Cina e Stati Uniti, ha immediatamente sfruttato l’occasione per ostentare indifferenza se non addirittura disdegno nei confronti dell’Unione europea che a parole resta l’obiettivo strategico del suo paese, ma che è anche l’unico dei principali interlocutori a porre condizioni esplicite nell’ambito di negoziati pubblici e trasparenti.

Notoriamente, lo scoglio principale nei negoziati tra Serbia ed UE è la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. Nonostante la prudenza delle dichiarazioni ufficiali, Vučić considera che uno scambio di territori possa facilitare tale normalizzazione: le aree etnicamente serbe del Kosovo passerebbero alla Serbia, mentre tutta o parte della regione serba di Preševo (etnicamente albanese) verrebbe inglobata nel Kosovo. Negli ambienti diplomatici europei di questa ipotesi si parla da mesi, ma con pochissimo entusiasmo e molta preoccupazione. Gli americani invece, da quando hanno ripreso un ruolo da protagonisti nel dibattito politico-diplomatico della regione, hanno fatto capire di considerare fattibile l’opzione dello scambio territoriale. Alcuni politici kosovari (in primis il Presidente della Repubblica Hashim Thaçi) non sarebbero contrari all’ipotesi, se fosse la premessa di un riconoscimento ufficiale da parte della Serbia e, di fatto, dell’intera comunità internazionale. Vučić e Thaçi si sono incontrati a Washington su invito di Grenell ad inizio marzo. L’incontro non ha portato a decisioni eclatanti, ma il fatto stesso che abbia avuto luogo è significativo.

Il novembre elettorale degli Stati Uniti si avvicina rapidamente e l’Amministrazione americana vorrebbe chiudere al più presto la questione. I tempi dell’Unione europea sono altri; i negoziati di adesione si dipanano lungo molti anni: affinché un paese possa diventare uno Stato membro dell’UE, è necessario che il suo intero corpus giuridico sia allineato a quello dell’Unione. L’UE inoltre non sta negoziando l’adesione della sola Serbia, ma anche quella di Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro, mentre la Bosnia-Erzegovina continua ad essere un potenziale candidato. Il processo è quindi regionale e come tale deve essere considerato, nella consapevolezza tuttavia che i confini dei paesi con i quali si tratta sono quelli oggi internazionalmente riconosciuti. Dovessero saltare i confini, l’adesione dei Balcani occidentali all’UE ritornerebbe alla casella di partenza. O forse ancora più indietro.

Se Serbia e Kosovo dovessero accordarsi per uno scambio di territori, il vaso di Pandora balcanico scoppierebbe. L’idea di una grande Serbia e quella di una grande Albania riaffiorerebbero (in realtà sono sempre rimaste appena sotto traccia). La Bosnia-Erzegovina sarebbe la prima a frantumarsi, con i serbi della Republika Srpska pronti ad unirsi alla “madrepatria” con la benedizione di Mosca e gli erzegovini, cui Zagabria già concede il passaporto croato (quindi dell’UE), tentati da un accesso diretto nell’Unione tramite l’adesione alla Croazia. Ma anche il Montenegro e, a maggior ragione la Macedonia del Nord, potrebbero vedere minacciata la loro integrità territoriale, se le cospicue minoranze albanesi si lasciassero attrarre dall’idea di approdare in una grande Albania.

Ancora una volta nella storia, i Balcani rischiano di diventare una polveriera. Per gli USA, per la Russia e forsanche per la Cina uno scoppio non avrebbe necessariamente conseguenze negative. I primi, non più vincolati da esigenze di propaganda elettorale e sempre meno interessati al vecchio continente, ne darebbero la colpa all’inefficacia delle soluzioni proposte dall’Unione europea; la seconda, da sempre ostile all’ipotesi di adesione all’UE della Serbia, vedrebbe con favore l’allontanarsi di tale prospettiva; la terza, i cui programmi di penetrazione economica in Europa si basano anche su progetti infrastrutturali da realizzare lungo la dorsale balcanica, sarebbe lieta di poter concludere contratti e firmare convenzioni con piccoli paesi economicamente e politicamente marginali, piuttosto che con un’Unione europea che includesse anche i Balcani occidentali e la cui forza negoziale è di ben altro livello.

Chi deve assolutamente evitare un nuovo periodo di caos e conflittualità è invece l’Unione europea. A questo punto, spetta alle Istituzioni di Bruxelles e agli Stati membri riflettere a fondo sulla situazione e decidere cosa fare in tempi rapidi, perché le dinamiche nella regione stanno accelerando. Ribadire la “vocazione europea” dei Balcani occidentali proclamata a gran voce sin dal 2003 e ripetuta per l’ennesima volta in occasione del vertice in videoconferenza del 6 maggio scorso, probabilmente non serve più. Forse non serve più nemmeno rimettere in moto la macchina dei negoziati di adesione con le modalità, le procedure e i tempi dettati dall’approccio seguito finora. Forse l’impostazione del lavoro dei comitati bilaterali che esaminano minuziosamente lo stato di avanzamento dell’adeguamento normativo dev’essere riconsiderato. Anche se la condizionalità sui principi fondamentali deve rimanere un pilastro dei negoziati, le considerazioni macro-politiche non possono più essere subordinate all’inflessibilità delle valutazioni tecnicistiche.

L’Unione europea deve rammentarsi di come agirono i suoi dirigenti quando, nel 2000, nel pieno dei negoziati con i paesi ex-comunisti, divenne Presidente della Federazione russa un certo Vladimir Putin, di cui non molto si sapeva ancora in occidente. Improvvisamente i negoziati accelerarono, i dettagli divennero meno importanti, si capì che eventuali correzioni avrebbero potuto essere apportate anche in un momento successivo e le porte dell’Unione europea furono spalancate. In un momento eccezionale (o almeno così percepito mentre si insediava al Cremlino un ex-funzionario del KGB) la politica prese il sopravvento e valutò che sebbene l’allargamento a paesi impoveriti e fragili sarebbe stato molto oneroso per le finanze comunitarie, il costo politico del non-allargamento avrebbe potuto comprendere una minaccia più o meno latente per l’indipendenza di tali paesi e, di riflesso, per la stessa UE.

A distanza di quasi vent’anni il dilemma si ripresenta. Continuare a trattare con i paesi dei Balcani occidentali rimanendo sui rigidi binari dell’ortodossia negoziale che esige precisi riscontri e garanzie di adeguamento normativo ed istituzionale, o valutare le incognite geo-politiche ed accettare la fattuale impreparazione, pianificando una rapida adesione all’UE dei sei piccoli Stati balcanici?

Certo, il timore che l’adesione di paesi con controversie bilaterali irrisolte costituisca un vulnus per l’intera Unione europea esiste. D’altra parte, proprio l’esempio del contenzioso sul confine marittimo nella baia di Pirano tra Slovenia e Croazia dimostra che, all’interno dell’UE, confronti anche aspri tra Stati membri vengono comunque gestiti in modo pacifico e responsabile. All’inizio del 2018, l’allora Presidente della Commissione Juncker indicò il 2025 come possibile data per l’adesione di Montenegro e Serbia. Pochi credettero alla sincerità di tale esternazione, sia perché fatta da un politico quasi a fine mandato, sia perché la data era sufficientemente lontana nel tempo da consentire innumerevoli dilazioni. L’evolversi della situazione internazionale, non da ultimo con la ridefinizione dei ruoli di “potenze mondiali” che la crisi del Coronavirus ha contribuito ad innescare, impone all’Unione europea di presentarsi sulla scena mondiale come un’entità solida e compatta. Un’area in subbuglio o addirittura in guerra ai suoi confini la danneggerebbe più di quanto potrebbe farlo l’esistenza di diatribe tra Stati membri. L’allargamento all’intera regione balcanica entro il prossimo quinquennio dovrebbe diventare un obiettivo primario dell’Unione europea perché il costo del non-allargamento rischia di essere insostenibile.